10月6日、Muni Blogで公開された「Personal data storage is an idea whose time has come」と題したブログ記事が海外で注目を集めている。この記事では、ウェブ上における「個人データストレージ(Personal Data Storage)」という概念が、再び注目を集めている背景と、その思想的ルーツ、さらにSolidやAT Protocolといった最新の取り組みを通じて、どのように実現されつつあるのかが詳しく紹介されている。

以下に、その内容を紹介する。

「個人がデータを所有する」という古くて新しい発想

記事はまず、ウェブの発明者ティム・バーナーズ=リーが2009年に提唱した「Socially Aware Cloud Storage」の構想を取り上げている。このアイデアは、「ユーザーがURIで識別され、自らのデータをグローバルスコープで管理できるようにする」というもので、アプリケーションから独立したストレージレイヤーを想定していた。

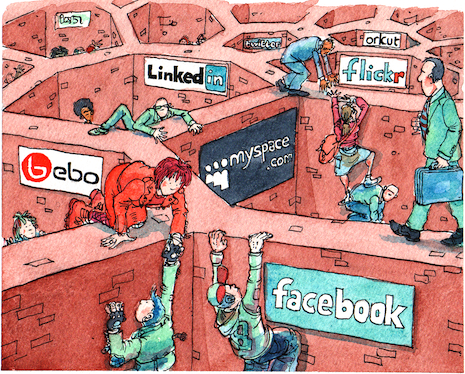

当時はFacebookなどのWeb 2.0が隆盛を極めた時代で、これに対抗するように「ブラウザ内にウェブサーバを置く」というOpera Uniteのような実験も行われていた。いずれも「ウェブの主権を個人に戻す」という思想を共有していた点で共通している。

2015年、バーナーズ=リーはMITでSolidプロトコルの開発に着手し、「ユーザーが自らのデータを所有し、アプリケーションを自由に乗り換えられるウェブアーキテクチャ」を目指した。彼はこう述べている。

現在のウェブは最悪の状況にある。人々は自分のデータを制御できず、かつ有効に活用することもできない。それは複数の企業のサイロに分散してしまっているからだ。

Solidでは、アプリがユーザーデータを「所有」するのではなく、ユーザーがそれを貸与する。データは一箇所にまとめて保管され、ユーザーの明示的な許可のもとで共有される。

SolidからAT Protocolへ ― オープンソーシャルウェブの再構築

SolidプロトコルはW3C仕様として公式に承認されたものの、商業的な普及は限定的である。資金提供元のInrupt社はエンタープライズ領域に注力しており、一般ユーザー向けの展開はまだこれからだ。

一方、Blueskyによって開発されたAT Protocolは、30万人規模の分散型ソーシャルネットワークを形成し、Solidと異なるアーキテクチャながらも「ユーザー主権データストレージ」の理念を共有している。

デザイナーDan Abramovによる解説記事では、この仕組みを直感的に説明している。例えば、@alice.comというハンドルを持つアリスは、特定のSNS企業ではなく、自身のドメインを「普遍的なインターネット上のハンドル」として使うことができる。投稿やフォローといったデータはアリスの個人サイトと並んでウェブ上に存在し、「個人リポジトリ(Personal Repository)」として蓄積される。

この仕組みを支えているのが「Personal Data Server(PDS)」であり、Solidでいう「Pod」に相当する。技術的には「サーバ」という言葉が使われているが、実質的には「個人ストレージ」と同義である。

「データ協同組合」という新たな社会的モデル

記事の後半では、PDSを個人のローカルに置くのではなく、「協同組合(Coop)」として集団で運営する構想が紹介されている。つまり、クラウドストレージを株式会社ではなく、信用組合のような「会員所有の非営利組織」に委ねるという考え方だ。

この「データバンキング協同組合(Data-banking Coops)」の考え方は、すでにフェディバース(Fediverse)内でも広がりを見せている。たとえばsocial.coop、data.coop、cosocial.caといったコミュニティが、透明で民主的なデータ管理を実践しており、近くATネットワークにもNorthskyのような共同運営型組織が登場する予定だ。

こうした仕組みでは、企業が「どのデータを取得してもよいか」を利用者に問う構造に変わる。つまり、プラットフォームがユーザーからデータを「コピーさせてもらう」形になるのだ。

さらに、ActivityPubなど既存の分散型プロトコルとの相互運用も進みつつあり、将来的にはSolidやATが交わる「多様なソーシャルウェブ(pluralistic social web)」の実現も期待されている。

再び「パーソナルなウェブ」へ

著者は最後に、「Personal Data Storage」という概念は、特定のプロトコルや企業に依存しない普遍的な思想であると述べる。

重要なのは、ユーザーが自らのデータを管理できる自由と、プラットフォームが崩壊しても自らのソーシャルグラフを再構築できる回復力である。

いつでも自分のデータを取り戻せる限り、私たちは何度でもウェブを再生できる。ウェブをもう一度、個人のものに戻そう。

詳細はPersonal data storage is an idea whose time has comeを参照していただきたい。