8月26日、海外のテクノロジーメディアTom's Hardwareが「Linux is 34 years old today」と題した記事を公開した。この記事では、1991年にLinus Torvaldsがcomp.os.minixニュースグループで告知した「趣味として始めたフリーOS」から出発し、名称の由来や当初の設計上の特徴、そして2025年時点での広がりまで、Linuxの歩みについて詳しく紹介されている。

以下に、その内容を紹介する。

1991年のはじまり——「趣味のOS」告知

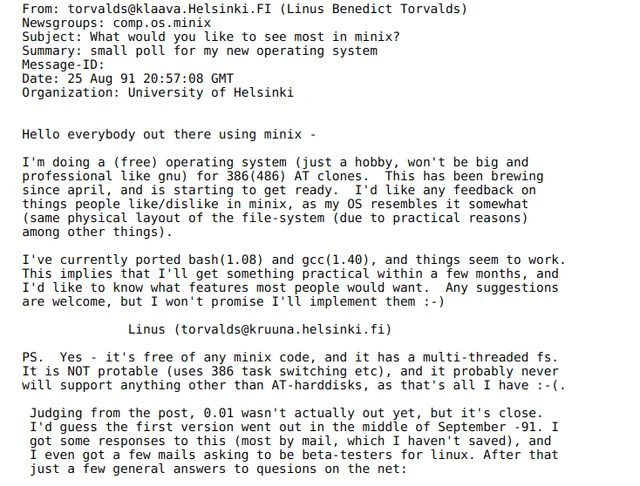

1991年、フィンランドの学生であったLinus Torvaldsが、フリーな新OSの準備状況をcomp.os.minixニュースグループに投稿したのが出発点である。投稿では「趣味として始めた、小規模なもの」というトーンで、Minixユーザーに対して「Minixの好きな点・嫌いな点」を尋ね、差別化の方向性について意見を募っている。対象アーキテクチャは当時のIntel 386/486クローンで、同年4月頃から開発を進めてきたという。

初期時点で強調された特徴

初期投稿では、当時のLinuxに関して次のような点が強調されている。

- マルチスレッド対応のファイルシステムを備えていたこと。

- Minixのコードを含まないこと。

- その一方で当初はx86専用で「移植性はない」と率直に述べられていたこと。

これらは、実装上の独立性や並行性を重視しながらも、初期段階では対象を絞って開発を進める現実的な方針であったことを示唆する。

バージョン0.01と名称騒動——「Freax」から「Linux」へ

フリーOSの最初の一般公開として、バージョン0.01を翌月(1991年9月)に出す計画が示され、実際には1991年9月17日に公開された。名称については、Torvalds自身は自己顕示的に映るのを避け「Linux」ではなく「Freax(Free + Xの合成)」を好んでいたとされる。しかし、プロジェクトのFTPサーバ管理者が「Freaxは魅力に欠ける」と判断し、本人への事前相談なしにアーカイブを「Linux」の名でアップロードしたことで、名称が定着した経緯が紹介されている。

2025年時点の見取り図——成功と「年のLinux」論

Linuxは卓越した移植性と適応性を備え、多種多様なデバイスを支えている。Linuxはフリーソフトウェアコミュニティにとって大成功を収めたと言えるだろう。

Windows 10がサポート終了を迎え、LinuxをベースとしたSteamOSがデスクトップ向けにもまもなく登場することを考えると、Linuxは更に多くのユーザーのデバイスを支えていくことになるだろう。

詳細はLinux is 34 years old todayを参照していただきたい。