Avería — すべてのフォントの“平均”から生まれたフォント

11月9日、iotic.comが「Avería – The Average Font」と題した記事を公開した。この記事では、手持ちのフォントすべてを平均化して作られたフォント「Avería」の制作過程と、その背後にある「ジェネレーティブ・タイポグラフィ(生成的タイポグラフィ)」の発想について詳しく紹介されている。

以下に、その内容を紹介する。

フォントの「平均」という発想

著者は「自分はタイプデザイナーではない」と述べつつも、プログラミングと創造的実験を好むエンジニアとして、ある日「フォントを平均化したらどうなるか?」というアイデアを思いついた。

当初は「ジェネレーティブ・タイポグラフィ」という言葉で検索しても情報がほとんどなく、試しに自分で実験することにしたという。

最初の実験では、手元のフォントすべてを同じポイントサイズで印字し、それぞれの文字を半透明で重ね合わせ、ImageMagickとPHPを使って平均化した。各文字は同じ中心点に合わせて配置された。

その結果、「フォントを平均化したときの“平均的なAやBの形”」が浮かび上がった。

次に、各フォントのベースラインや原点(origin)を揃えて再実験したところ、より整った結果が得られた。ベースラインが明確になり、文字上部に向かって徐々にブレが増していく様子が確認できた。

平均化の課題と“ぼやけ”の克服

著者は後に、同様の試みを行った別のプロジェクト(Moritz Resl氏による「Average Font」)の存在を知るが、自身の結果の方がわずかに明瞭だったと述べている。

しかし、単にフォントを重ねるだけでは「ぼやけた平均」しか得られない。そこで「既存フォントの輪郭を保ったまま平均化する方法」を模索し始めた。

最初に試したのは、ぼやけた画像に閾値処理(threshold)を適用して二値化する方法だった。

しかし、たとえば小文字の“f”のように構造が複雑な文字では、フォントごとの形状差が大きく、うまくいかなかった。

形状の「平均」をどう定義するか

フォントの平均化は、数学的に単純な問題ではない。

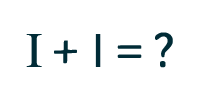

たとえば、セリフ付きの“I”とセリフなしの“I”を平均化する場合、自然に思いつく方法は「セリフを半分だけ残し、線幅も中間にする」といったものだが、これは人間の“特徴認識”を前提にしている。

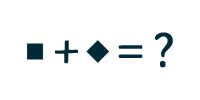

また、正方形とそれを45度回転させた正方形の“平均”を取る場合にも、どのような形を「中間」とみなすかには複数の解釈がある。

つまり、「平均の定義」自体が曖昧であり、単純な演算ではフォントの個性を正確に反映できないことがわかった。

新しいアプローチ:点ごとの平均

この課題を解決するため、著者はフォントの輪郭をより構造的に分析することを考えた。

そのために、フォントのベジェ曲線や制御点を可視化するための簡単なWebアプリを自作し、各フォントの構造を観察したという。

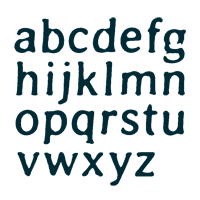

最終的に思いついたのは、各文字の輪郭を一定間隔(約500点)に分割し、それぞれ対応する点の座標を平均化するという方法である。

これにより、フォント間の形状差を吸収しつつ、シャープでなめらかな平均文字を得ることができた。

完成したフォント「Avería」

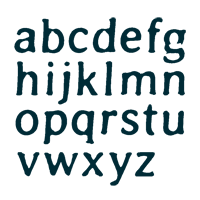

約1か月の試行錯誤の末、著者は「Avería」と名付けたフォントを完成させた。

名前はスペイン語で「機械的な故障」「損傷」を意味するが、語源的には英単語“average”と同じルーツを持つ。著者の友人によれば「意味を抜きにしても美しい響きの言葉」だという。

制作過程では、複数のデザイナー(Nick Sayers、Lloyd Thomas、Tom Muller、Chris McGrail)の助言を受けた。

フォントはSIL Open Font License(OFL)のもとで公開され、自由に利用・改変・再配布が可能である。

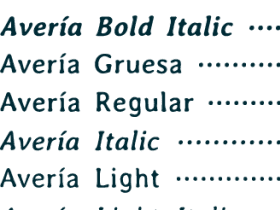

フォントファミリーと配布形態

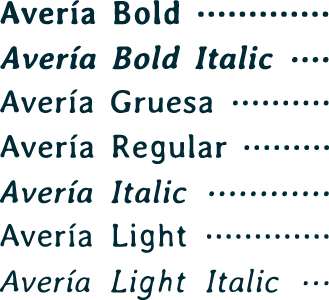

Averíaは以下のバリエーションで配布されている。

- Regular / Bold / Light とそれぞれのイタリック体

- すべてのフォント(合計725種類)をもとにした「Gruesa」版

- 派生ファミリーとして Avería Serif と Avería Sans

- さらに、これらをTTC(TrueType Collection)形式で一括インストール可能なパッケージ

また、Google Web Fonts版として「Avería Libre」シリーズも公開されている。

結語

Averíaは、タイポグラフィとプログラミングの交差点にある実験的なプロジェクトである。

単にフォントを平均しただけではなく、「形の本質とは何か」「視覚的な中庸とはどう定義されるか」という問いを投げかけている点に意義がある。

詳細はAvería – The Average Fontを参照していただきたい。