スタートアップには苦労がつきもの。だが経験豊かなコンサルタントからすると、一見すると不確実極まりないスタートアップ経営にも一定のパターンがあり、AIによる自動化すら可能と考えている。

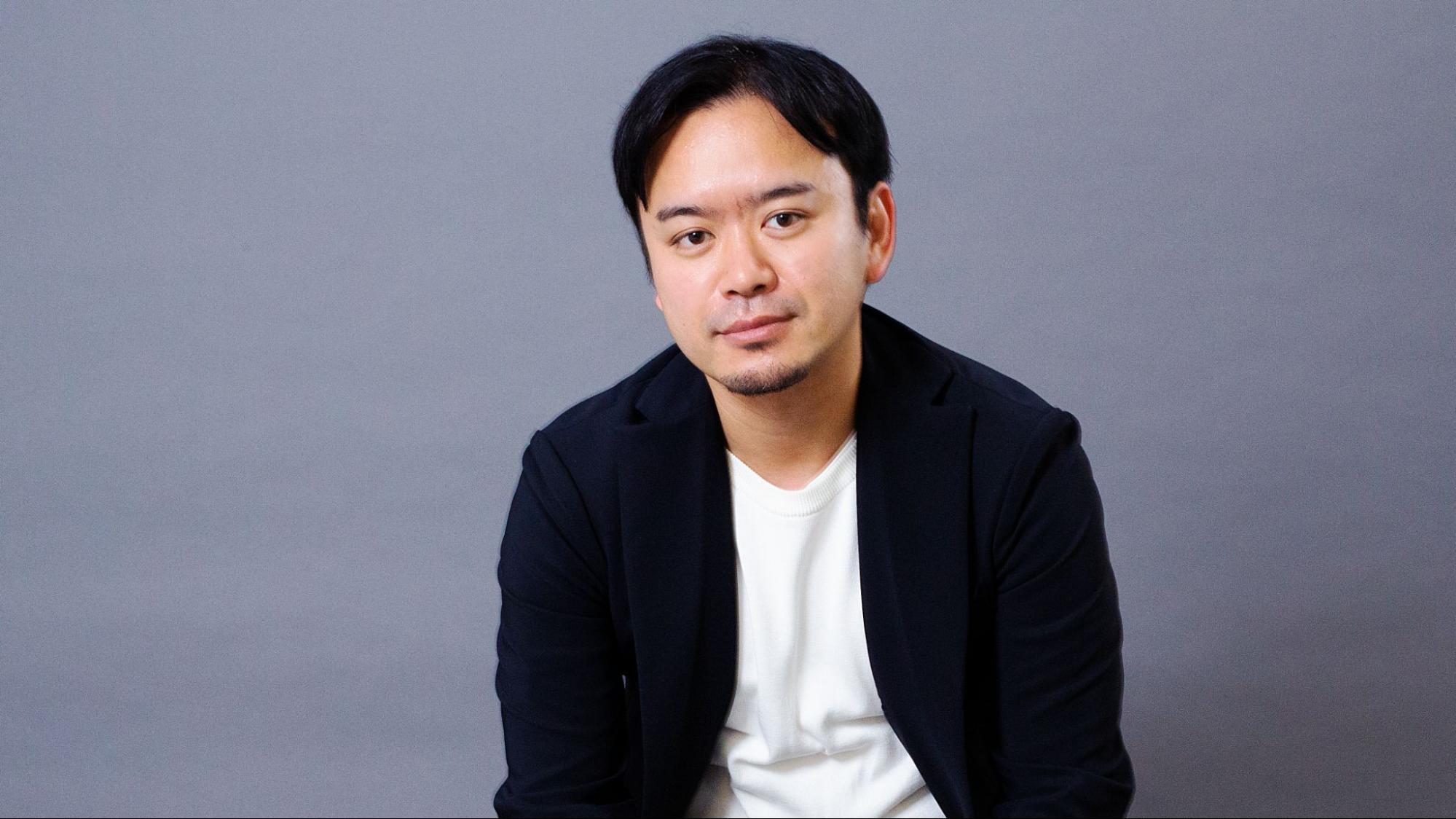

本記事ではThe CXO(ザ・シーエックスオー)株式会社の大野 祐生氏にお話を伺い、数百社のスタートアップをハンズオンしてきたコンサルタントが見たスタートアップ経営の理論と現実を余すところなくお伝えする。

(公平性のための但書: この記事の著者はTheCXO株式会社の技術顧問を務めている)

スタートアップ350社をハンズオンしてきた男

白石: 本日は、大野さんのご経験や知識を余すところなく語っていただきたいと思っています。まずは読者の方々に向けて自己紹介をお願いします。

大野: 大野 祐生と申します。TheCXO(ザ・シーエックスオー)株式会社を今年2月に立ち上げました。同社の代表取締役を務めています。

白石: 起業される前は、コンサルティングファームに勤めてらっしゃったんですよね。

大野: そうです。私の経歴をお伝えしますと、アメリカの大学を出て、IT系コンサル、NPO代表、起業を経験した後、楽天株式会社の海外事業部設立に携わりました。いろんな国や国際機関と連携して9カ国、20くらいのプロジェクトを経験した後、デロイトトーマツベンチャーサポートに転職して経営コンサルになりました。

白石: なんで楽天からコンサル会社に転職しようと思ったんですか?

大野: 楽天の仕事は面白かったですが、一社の日本企業だけでなく、より多くの日本企業と世界をつなぎたい、そういうインフラを作りたいと思うようになったんです。なので当時、官公庁・大企業・スタートアップを繋いで、イノベーションのエコシステムを構築しようとしていたデロイトに転職しました。

白石: デロイトではどんなお仕事をなさっていたんんですか?

大野: スタートアップ支援や海外展開を支援する事業部を立ち上げつつ、官公庁と連携して、より多くの企業を幅広く支援する取り組みを行っていました。だいたい350社ほどのベンチャー企業支援に携わっていました。

「スタートアップはとにかくヒト・モノ・カネのすべてが足りない」

白石: 350社!すごい…それが、なぜ独立という道を選んだのですか?

大野: コンサルタントとクライアント、という関係だと、どうしても「第三者」であるという壁を超えられませんでした。そのことで結果を出しきれないと感じることも多かったので、より「中の人」として企業に関わりたくなったんです。それが、TheCXOを立ち上げたきっかけですね。

白石: 今ではどんな会社に関わってらっしゃるんですか?

大野: CXOとして関わっているのは3社です。一つはCMO(Chief Marketing Officer: マーケティング最高責任者)、一つはCOO(Chief Operating Officer: 最高執行責任者)、一つはCFO(Chief Financial Officer: 最高財務責任者)とCOOを兼務させていただいています。その他にも顧問という形で携わらせていただいている会社が複数あります。それぞれスタートアップとしてのステージも業種も異なるので、日々勉強です。

白石: 本当に、スタートアップにどっぷりですね。コンサルのときの満たされない思いは、今は満たされつつあるんでしょうか?

大野: そうですね、やりがいと手応えは感じています。スタートアップはとにかくヒト・モノ・カネのすべてが足りない。そんな中で業務を進めていく苦労は、やはり当事者にならないとわからなかったですね。

「正しく考える」とは?

白石: そんな大野さんが、スタートアップのCXOとして心がけてらっしゃることは何でしょう?

大野: 一番のポイントは、起業家が可能な限り正しく考えるのをサポートすることだと思います。どんな経営者も未経験の分野や領域があると思います。知識や経験がないばかりに考えが堂々巡りになってしまったり、判断を誤ってしまう…ということが多々あります。

白石: 起業家が知らないことって、例えば具体的にはどんなことがありますか?

大野: 例えば創業融資。無担保で個人保証もいらないので、本来は起業のファーストステップとして利用するのが望ましいですが、知識がなくて損をしている起業家が山のようにいます。

白石: 私も知りませんでした(笑)

大野: 知識がないばかりに、遠回りしてしまっていることが実に多い。そこを無駄なく、実現したいことに向かって一直線に向かえるようにすることが、「可能な限り正しく考える」ということです。

起業家は頭のいい人が多いので、正しく考えるのに不足しがちなのは、単に知識や経験だけなんです。知らないだけで機会損失することは本当にもったいないので、その道標を示す頼れる右腕のような存在でありたいと思っています。

「CXOの業務」をシンプルに語る

白石: ただ、スタートアップの経営って定型化しにくいことも多いんじゃないかと感じます。そこを定型化するとか、自動化するというのはかなり難しいんじゃないでしょうか?

大野: 確かにすべてを自動化するのは難しいんですが、一方で、自動化/定型化できる部分は小さくないとも思っています。いろんな会社を見てきた経験から、CXOの業務もだいぶパターンが見えてきているので、それを定型化していきたい。

白石: おお、そのパターン、ぜひお聞きしたいです。そもそもCXOの業務ってなんなんでしょう?

大野: どこを軸におくかは組織によっても違いますが、私は現時点では、CXO業務をCOOの責務をベースに考えています。そしてCOOの責務というのは、他のCXO業務内容(財務的なことであればCFO、技術に関することであればCTO等)をある程度理解した上で、その組織にとって最適なオペレーションや運用体制を検討することだと考えます。

白石: なるほど。CXO業務をCOOに期待される役割で整理しようとしているわけですね。

大野: スタートアップ経営の基礎部分は、実はどの業界であってもあまり変わりがないと感じます。例えば数値計画、事業計画、人員計画、開発計画などなど。だいたいどの会社も同じ論点に集約されます。

白石: なるほど、それが先程おっしゃっていた「パターン」ですね。

大野: はい、だから、スタートアップのCXO業務を定型化していくのであれば、まずはこういう基礎的な部分からかなと思いますね。

CXO業務は自動化できる

白石: とてもわかり易いです。じゃあ、その「定型化」の先にある自動化というのは可能なのでしょうか?

大野: 十分に可能だと思っています。仮にこのコンセプトを「CXO業務のAI化」と呼ぶとすると、そのAIは「ベーシック」な部分と「アドバンス」な部分の二段構えになるんだろうなと思います。

先に申し上げた、どんな会社であっても変わらない基礎的な部分がベーシック、業界や業種によって異なってくる部分がアドバンスです。

白石: なるほど。

大野: また、CXOが企業に提供できる価値としては、定量的な価値と定性的な価値があります。

KPIや財務指標などの定量的な価値については、実は改善サイクル自体を体系化することは難しくありません。ベースとなる数値をきちんと取り、予実を確認し、期間ごとに比較して、課題を洗い出して戦略を練る。その繰り返しです。ここは「ハードスキル」(体系化された知識)と言っても良い分野なので、自動化/AI化しやすい部分だと思いますね。

定性的な価値については、経営者との向き合い方やマインドセットといった部分になります。ここはソフトスキルが大きく必要な部分になりますので、完全な自動化は難しいと思いますが、教育や採用において基準やプログラムを作っていくことで効率化を図れると感じます。

理論、人材、投資

白石: もしCXO業務のAI化が果たされた暁には、スタートアップの成功確率が跳ね上がる…そう考えてもいいんでしょうか?

大野: いや、それだけだと、スタートアップが成功するために必要な要素のごく一部しか満たされません。スタートアップが成功するのに必要なものは3つあると思っています。理論、人材、投資です。

AI化が解決するのはこの理論の部分です。先程から申し上げているように、企業経営には様々なセオリーがあって、それらは定型化したり自動化したりしやすい。

白石: 人材と投資に関しては、また別のアプローチが必要ということですね。

大野: はい。で、人材に関していちばん重要なのは、課題の明確化だと思っています。

白石: 課題の明確化?

大野: はい。実は、経営者自身も課題を定義できていないことが多いと思っています。課題定義が明確じゃないから、対処策が明確でなく、必要な人材像も明確でない。だから、せっかくCXO人材を入れても活用できない…というパターンが実に多い。

白石: なるほど、ふわっとした状態で人に仕事頼むと良いことないですよね。身につまされます…

大野: そうです。まずは課題定義をして期待値を明確にする。CXO人材を真に活用できるのはそこから、ですね。実際、担当領域に関してはCXOのほうが起業家よりも専門性が高い場合がほとんどです。そういう人材をうまく活用するにはまず課題定義から、です。

白石: なるほど、人材を活かすにはまず課題をハッキリさせることですね。

大野: はい、そしてCXO人材を集めるにあたっては、CXO人材としてすでに戦えている人と、これからCXOを目指す人のどちらも必要です。

CXOとしてすでに戦えている人は、当然ながら大きな戦力になりますが、忙しくて時間がなかったり、単価が高く、アーリーのスタートアップでは雇えない。そこで、課題の定義に加え、スタートアップとそうした人材を結びつける契約スキーム、インセンティブ設計などが必要です。

これからCXOを目指すという人を抱えることは、スタートアップにとって重要です。そういう人材が、一社だけでなくさまざまなスタートアップを経験できる機会や、その成長を導いてくれるメンターがいることで、最短距離で成長できるプラットフォームの構築が必要不可欠だと考えています。

白石: 3つめの要素、「投資」についてもお聞かせください。

大野: まず投資家や金融機関からすると、投資や融資のリスクを測るためにも、企業の状態を正しく知りたいわけです。財務指標はもちろん、できれば事業KPIについてもちゃんと知りたい。ただ現時点では、特にアーリーのスタートアップは書類や体制が整っていないことが多く、そういうところまでわかってデューデリジェンスできることは多くありません。

逆に言えば、アーリーのスタートアップだとしても、企業の状態が可視化されていれば、投資も融資も受けやすくなります。CXO業務の自動化を通じて、企業の状態や課題を可視化することで、投資を受けやすくなるようなスキームを作れるだろうと思います。

白石: 自動化のためにいろんな数字をきちんと測れるようにすることが、経営の透明性を高めて、金融機関からの投資を受けやすくなるということですね。

大野: スタートアップが達成しなくてはいけないマイルストーンは、イグジットからの逆算でだいたい決まっていて、各フェーズで満たすべき条件はあまり変わりません。なので、資金調達とセットで考える「CXO業務のAI化」は可能だと思いますし、目指していきたいところですね。

白石: そうか、広い目で見ると、スタートアップの成長プロセス自体もパターン化できてしまうんですね。

大野: あとこれからのスタートアップは、海外投資も積極的に受けていくべきだと考えています。具体的には、シリーズAあたりで、海外からのフォロー投資を受けておき、その後の資金調達ラウンドではより大きな役割を演じてもらう…というのがいいんじゃないかと。海外投資家でも、日本の企業に興味を持っているところは実は多いんです。

白石: なるほど…かなり早い段階から世界を視野に入れよう、ということですね。自己紹介のときにおっしゃってた、「もっと多くの企業を世界とつなぎたい」から一貫している大野さんの姿勢ですね。

大野: そうなんです。弊社が実現したいのは、「日本と世界をつなぐ新しい常識を作る」ということです。世界を変えようとしている人たちの、頼れる右腕でありたい。そして、もっと多くの人が、もっと大きなチャレンジを行える世界にしていきたいと考えています。

白石: CXO業務の自動化とその先の展開、大変期待しています。本日は、大変面白くて勉強になるお話をどうもありがとうございました。